الردف الصوري على إيقاع الحرف والحركات:

مقطع من كتابي الموسوعة ” الشعر فلسفة العرب”

المعلقات هي من أبرز الأعمال الأدبية التي أبدعها شعراء الجاهلية، وقد ارتبطت هذه القصائد بالثقافة العربية في تلك الحقبة بشكل عميق، وتمثل قمة الإبداع الشعري في ذلك العصر، تتسم بجماليتها الفائقة التي تعتمد على عدة عناصر فنية تجعلها تبرز بين سائر الأشعار الأخرى، ومن أبرز هذه العناصر الإيقاع الصوتي والصورة الشعرية، إذ يعتبر

الإيقاع الصوتي في المعلقات يعد من العناصر الأساسية التي تمنح القصائد طابعها الفريد. فالشعر الجاهلي، خصوصًا المعلقات، يتمتع بإيقاع خاص يعبر عن الموسيقى الداخلية للكلمات، وهذا الإيقاع يتجسد في تقنيات متعددة مثل السجع، والتكرار، والتنغيم، والذي يتناغم بشكل رائع مع التراكيب اللغوية المتقنة، إذ إن الشعراء الجاهليين كانوا يهتمون بكل كلمة وتشكيلها الصوتي، وكانت تتداخل الأصوات في القصيدة بحيث تعكس جمال التعبير وتزيد من قوة الأثر في نفس المستمع، كما أن إيقاع القصائد الجاهلية يتسم بالجزالة والرصانة، ويتناغم مع معانيها القوية التي تتحدث عن الفخر، والحكمة، والعاطفة الجياشة، والصراع بين الإنسان والطبيعة.

أما الصورة الشعرية، فهي أيضًا تعد من سمات المعلقات التي تميزها عن غيرها من الأنواع الشعرية، وبهذا يكون الشعراء الجاهليون قد أجادوا استخدام الصور الشعرية التي تتجاوز حدود الوصف البسيط إلى آفاق واسعة من التأمل والتصور، وهم يصورون معانيهم بالألوان، والأشكال، والرموز التي تعكس طبيعة الحياة في الصحراء، مثل استحضار صور الجمل والناقة، الصحراء، والشمس الحارقة، والليل، والمطر. هذه الصور الشعرية لا تقتصر على المظاهر الحسية فقط، بل تتجاوزها إلى التعبير عن المشاعر الإنسانية العميقة كالحب، والوفاء، والحزن، والفخر، والصراع مع الزمن والموت، كما

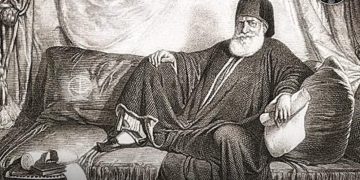

تعد الصورة الشعرية عندهم وسيلة لخلق تفاعل نفسي وفكري لدى المتلقي. فالشاعر الجاهلي كان يعتمد على خياله الواسع ليخلق صورًا ذهنية تجعل القارئ، أو المستمع يدخل عالم القصيدة كأنه يعيش تفاصيله، وقد أظهرت المعلقات براعته في التوظيف الأدبي للصورة، مثلما نجد في “معلقة امرئ القيس” التي رسمت لنا صورًا حية عن الصيد وافتتان الشاعر بالمرأة، أو في “معلقة عنترة بن شداد” التي تجسد صورًا من الفخر والشجاعة والكرامة.

بفضل هذين العنصرين الأساسيين – الإيقاع الصوتي والصورة الشعرية – تحولت المعلقات إلى نموذج أدبي خالد يدرس في جميع أنحاء العالم. فالإيقاع الصوتي يعزز من قوة الكلمات ويجعلها تنساب بنغمة موسيقية محكمة، بينما الصورة الشعرية تضيف بعدًا فلسفيًا وعاطفيًا لكل ما يقال، مما يجعل المعلقات لا تمثل فقط شعرًا بل أداة للتعبير عن الذات والتاريخ والثقافة، وهو الإبداع في المعلقات الذي لا ينحصر فقط في استخدام الإيقاع والصورة، بل في الطريقة التي تكاملت فيها هذه العناصر لتشكيل قصائد تنبض بالحياة، وتبرز الجمال الكامن في كل مفردة من مفردات اللغة العربية. إن الشعراء الذين أبدعوا في هذه المعلقات استطاعوا أن يحققوا التوازن المثالي بين الفن والبلاغة، فكانوا بهذا الشكل قد وضعوا أُسسًا جديدة لفهم الشعر وفنه، وأسهموا في بناء الهوية الأدبية العربية التي تُعد اليوم مرجعية في مجال الشعر على مستوى العالم، ومن أهم ما بني الإيقاع عليه الصور، والاي من أهمها الردف الصوري، والحرف والحركات.

الردف الصوري:

القصيدة العربية العمودية تمثل أحد أرقى أشكال التعبير الشعري، حيث يمتزج الإيقاع بالموسيقى الداخلية والمعاني العميقة، مما يجعلها بناءً متكاملًا يستند إلى وحدة البيت والقافية والوزن، ومن بين التقنيات التي تعزز من جمالية القصيدة وتمنحها حيوية ووضوحًا بصريًا نجد الردف الصوري، وهو أسلوب يقوم على تتابع الصور بشكل متسلسل، بحيث لا تنفصل الصورة عن الأخرى، بل تمتد وتتداخل، مما يخلق تجربة بصرية متكاملة داخل النص الشعري. الردف الصوري هو تقنية تجعل كل بيت أو جزء منه امتدادًا بصريًا ومعنويًا لما قبله، بحيث ترتبط الصور في نسق متماسك، مما يجعل القارئ يعيش تدفقًا مشهديًا مترابطًا دون انقطاع. وهي زخرفة لفظية، كأساس متين يعزز قوة التأثير ويساهم في تشكيل المشهد الشعري، كما يختلف الردف الصوري عن الوصف المستقل، إذ إن الصور فيه تتوالد من بعضها بعضا، كما لو أن الشاعر يرسم لوحة متكاملة، تبدأ بخطوطها الأولى في البيت الأول ثم تكتمل تدريجيًا مع توالي الأبيات، والمطلع هو البيت الأول في القصيدة، الذي يحدد مسار الصور التي ستتتابع فيما بعد. فالمطلع الناجح هو الذي يفتح مجالًا لتدفق المشاهد، بحيث يكون بمثابة العدسة الأولى التي يرى القارئ من خلالها المشهد الشعري بأكمله. نأخذ مثالًا من معلقة امرئ القيس حيث يقول:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومــنـــزل .. بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمــهــــا .. لما نسجتها من جنوب وشامــــل

ترى بعر الأرآم في عرصاتهــــــــا .. وقيعانها كأنه حب فلــفـــــــــــــل

كأني غداة البيــــــــن يوم تحملـــوا .. لدى سمرات الحي ناقف حنظـــل

وقوفا بها صحــبي علي مطيهــــــم .. يقولون لا تهلك أسى وتجمـــــــل

وإن شفـــــاءي عبــرة مهراقــــــة .. فهل عند رسم دارس من معـــول

كدأبك من أم الحويــــرث قبلهــــا .. وجارتـهـــا أم الربـــاب بمأســـــل

إذا قامتا تضوع المســــك منهمـــا .. نسيم الصبا جـاءت بريا القرنفــــل

ففاضت دموع العين مني صبابــة .. على النحر حتى بل دمعي محملي

في هذا المطلع نجد الردف الصوري حاضرًا بقوة إذ يبدأ الشاعر بصورة حزينة لوقوفه أمام الأطلال ثم ينتقل إلى تفاصيل المكان سقط اللوى الدخول حومل وهذه الصور أكبر من أن تكون أسماء لأماكن، بل هي عناصر بصرية تمهد لما يليها ثم يستمر التسلسل الصوري في الأبيات التالية فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشامل هنا نجد كيف تتتابع الصور بطريقة تجعل الردف الصوري واضحًا فالأماكن الموصوفة تمتد في المخيلة والرياح الجنوب والشمال تتداخل مع الصورة السابقة مما يخلق حركة متكاملة داخل النص.

القرآن الكريم يحتوي على الكثير من الأمثلة التي تعكس الردف الصوري في أسمى تجلياته حيث تتوالى الصور القرآنية في نسق متكامل يعزز المعنى ويرسخ الفكرة في ذهن المتلقي، مثلا قوله تعالى من سورة البقرة:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِيمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

﴿ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍۢ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ئَةَ عَامٍۢ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۢ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا۟ئَةَ عَامٍۢ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةًۭ لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًۭا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةًۭ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍۢ مِّنْهُنَّ جُزْءًۭا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًۭا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ ﴾

(سورة البقرة: 258-260)

إذا تدبرت الآيات ستجد آية تدعم ما قبلها من صور مترادفة كما يمكن ذكر قوله من سورة البقرة أيضا ( مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير)

في هذه الآيات نجد استخدامًا قويًا للردف الصوري حيث تبدأ الصورة بمشهد النار التي تضيء ثم تنطفئ ثم تتتابع الصور بانتقال مفاجئ إلى مشهد المطر والصواعق ثم البرق الذي يكاد يخطف الأبصار هذا التسلسل البصري يخلق تأثيرًا دراميًا قويًا بحيث يتنقل القارئ بين المشاهد بسرعة وحيوية دون أن يشعر بأي انقطاع في الفكرة.

إذا نظرنا إلى قصائد الوصف عند الشعراء العرب نجد أن الردف الصوري هو العنصر الأساسي الذي يمنح النص حيويته فالقصيدة الوصفية لا تعتمد على الصورة الواحدة بل على تتابع الصور بشكل متناسق بحيث يخلق الشاعر مشهدًا متكاملًا يتقدم خطوة بعد خطوة. مثال على الردف الصوري للشاعر طرفة بن العبد:

كأن حــــــــدوج المالكــيــــــة غـــــــدوة .. خلايا سفين بالنواصـــــف من دد

عدولية أو من سفين ابــــــــــن يامـــــــن .. يجور بها الملاح طورًا ويهـــتدي

يشق حباب المـــــــاء حيزومـها بهــــــا .. كما قسم الترب المفاييل باليــــــــد

وفي الحي أحوى ينفض المرد شــــادن .. مظاهر سطري لؤلؤ وزبرجــــــد

خذول تراعــــــــي ربربا بخميــلــــــة .. تناول أطراف البرير وترتــــــــدي

وتبسم عــــــــن ألمى كــــأن منــــورا .. تخلل حر الرمل دعص له نــــــدي

سقته إياة الشــمــــــس إلا لــثـــاتـــــه .. أسف ولم تكد عــلــــيــه بإثــمـــــــد

ووجه كأن الشمس حلت رداءهـــــــا .. عليه نقي اللون لــــــــم يــتـخــــــدد

وإني لأمضـي الهم عند احتضــــاره .. بعوجاء مرقال تــروح وتغــــــــتدي

أمون كألـــــــــوح الأران نصأتهـــــا .. على لاحب كأنه ظهر برجـــــــــدي

جمالية وجــنـــــــاء تردي كأنهــــــا .. سفنجة تبري لأزعــــــــر أربـــــــد

هنا نجد تصوير الحدوج بالسفينة التي تمخر البحر فتُكمَّل الصورة في البيت الثاني بوصف حركة السفينة وتقلبها بين التيه والهداية مما يمنح المشهد ديناميكية وحركة ثم نجد كيف تتتابع الصور حيث لا تتوقف عند السفينة فقط بل تنتقل إلى تفاصيل أدق في الماء ثم إلى مشهد الغزال في الحي ثم إلى جمال المرأة ووصف ملامحها ثم إلى مشهد الفرس الذي يرمز للقوة والسرعة مما يجعل الصورة الكلية للقصيدة متكاملة في سياق واحد دون انقطاع فكل مشهد بصري يؤدي إلى المشهد التالي بشكل سلس كما لو أن القارئ يشاهد فيلمًا متحركًا من الكلمات هذا هو جوهر الردف الصوري في الشعر العمودي

الصوتيات:

تعد الصوتيات الشعرية من أهم الجوانب التي تميز اللغة العربية، وهي جزء لا يتجزأ من جمالها ودقتها. تشكل الحركات والتغييرات الصوتية في اللغة العربية جزءًا أساسيًا في نظامها الصوتي والصرفي، مما يساهم في تدفق الإيقاع الشعري ويوظف الموسيقى اللغوية بشكل يثري النصوص الأدبية. هذه التغييرات الصوتية، أو ما يعرف بالإعلال، تلعب دورًا محوريًا في توضيح المعاني وتنسيق النطق بما يتلاءم مع السياق والمعنى المراد توصيله.

في العربية، يتم توظيف الحركات بحذر شديد وبحسب السياق اللغوي، وخاصة في الأفعال التي تحمل حروف العلة مثل الأفعال المعتلة. ومن أبرز القواعد الصوتية التي تحكم هذه اللغة هي القاعدة التي تتجنب التقاء الساكنين. فحينما يلتقي الساكنان في الكلمة، يُحذف الساكن الذي يسبق أو يتم تعديل الصوت بما يتناسب مع هذا التقاء. على سبيل المثال، عند الحديث عن الفعل “يلد”، نجد أن هذا الفعل ينتمي إلى الأفعال المعتلة، إذ يكون أصله “يَوْلِد” بفتح الياء، ولكن عند استخدام أداة الجزم “لم”، يُحذف الواو وتصبح الكلمة “يلد”

إذا تناولنا المثال القرآني “لم يلد ولم يولد”، نجد أن هناك تحولات صوتية تحدث وفقًا للحركات التي تسبق الحروف. عندما نحلل الفعل “يلد”، نجد أنه يتبع قاعدة إعلال الحروف التي تحدث عندما تكون الحروف قبل الواو مفتوحة، مما يجعل الواو تختفي بين الحروف. أما في الفعل “يولد”، فالوضع مختلف قليلاً، حيث تأتي الواو بين ضمة وفتحة، وهو ما يجعلها تبقى دون تغيير لأنها لا تتسبب في التقاء الساكنين بشكل يثير الصعوبة في النطق.

اللغة العربية تعكس في هذه القواعد الصوتية ليس فقط دقة في النطق، بل أيضًا تجانسًا صوتيًا بين الحروف والكلمات، مما يسهم في إظهار جمالية الشعر العربي، سواء في القرآن الكريم أو في النصوص الأدبية الأخرى. هذا التوظيف للحركات بين الضمة والفتحة والكسرة يعتبر من أبرز سمات الشعر العربي، حيث يُنتقى بعناية مواضع الحركات لتتناسب مع تدفق المعنى والإيقاع، كما أنه عندما نتأمل هذه العمليات الصوتية، نجد أن اللغة العربية قد وضعت لها قواعد تجنب الاستثقال بترتيب معين بين الحركات، وهو ما يساعد في تحسين النطق وإضفاء طابع موسيقي على الكلام. على سبيل المثال، نلاحظ في أفعال مثل “وجد” و”يجد”، أن التحول من الفعل الماضي إلى المضارع يتطلب تغييرات صوتية ليتماشى مع القواعد الصوتية في اللغة. في هذه الحالة، نجد أن الواو تُحذف عند الجزم وتصبح “يجد” بدلاً من “يوجد”، وهو تعديل ينم عن توازن صوتي يتماشى مع حركة الحروف في السياق، كما سبق ذكره لم يلج ولم يولد.

تعتبر هذه التغييرات الصوتية أحد أوجه الإعجاز لدى اللسان العربي، حيث أن التركيب الصوتي للكلمات يساهم في توصيل المعاني بدقة ويحقق الإيقاع المطلوب. الكلمات تتناغم بشكل موسيقي دقيق يعكس جمال اللغة العربية ويعزز من فهم معاني النصوص. في الشعر، نجد أن هذه التوظيفات الصوتية ليست محض مصادفة، بل هي جزء أساسي من بنية القصيدة وأسلوبها، مما يخلق انسجامًا بين الكلمات والأحاسيس التي يريد الشاعر إيصالها، لذلك دراسة الصوتيات الشعرية في اللغة العربية تفتح المجال لفهم أعمق لكيفية توظيف الحركات والتغييرات الصوتية لتحقيق جمالية خاصة في النطق والإيقاع الشعري. تكمن قوة هذه اللغة في مرونتها وقدرتها على التأقلم مع مختلف السياقات، مما يجعلها أكثر قدرة على نقل المعاني وتقديم صور شعرية رائعة تنبض بالحياة.

وبهذا تكون الحروف بمثابة نغمة موسيقية تتردد بين نبرات الصوت، وكمية الطاقة التي تبذل في نطق الكلمات، فتخلق تمازجًا بين الجمال الصوتي، والمعنى العميق، وهي تتناغم في كل جملة بطريقة محكمة، يُراعى فيها التوازن بين الحركات والصوتيات، مما يضفي على الكلمات جمالًا خاصًا، سواء في الشعر أو في النثر، حيث يشكل الصوت جزءًا أساسيًا من الهيكل اللغوي الذي يُبنى عليه المعنى.

عند تحليل النصوص الشعرية، نلاحظ كيف أن الشاعر يستخدم هذه الظواهر الصوتية بنعومة وبراعة لتوجيه الإيقاع الشعري وتشكيل التوترات أو الاسترخاء في النص. فالتغييرات الصوتية في الكلمات، مثل التقاء الساكنين أو حذف بعض الحروف، تُستخدم عمدًا للتعبير عن حالات نفسية، أو موضوعات معينة داخل القصيدة، كما أن الحروف التي تتبع بعضها بعضا بترتيب معين تُسهم في تعزيز التدفق السلس للكلمات، مما يسهل انتقال الصوت بين الحروف والمقاطع ويزيد من قوة تأثيرها على القارئ أو المستمع.

الشعر العربي، كفن موسيقي، لا يُشبه غيره من أنواع الأدب في تناغمه الصوتي. هذه الجمالية الصوتية تخصه دون ليس لتزيين الكلمات فقط، بل هي جزء لا يتجزأ من المعنى العميق للقصيدة، وهي تُعيد تشكيل الصورة الذهنية وتعززها عبر تلاعب رائع بالحروف والحركات. يمكن للناقد أو القارئ المتفحص أن يشعر بتلك التفاعلات الصوتية في النص، فيكتشف أن المعنى ليس فقط في الكلمات ذاتها، بل في الإيقاع الذي يرافقها.

إضافة إلى ذلك، يُظهر التفاعل بين الحركات (الضمة، الفتحة، الكسرة) تماسكًا رائعًا بين الأبعاد اللغوية والصوتية. فالتوظيف الدقيق لهذه الحركات ليس عشوائيًا، بل يهدف إلى خلق انسجام بين معنى الكلمة وشكلها الصوتي، مما يجعل الشعر العربي تجربة حسية فريدة. التأكيد على هذه الحركات أو تغييرها في المقاطع الصوتية يمكن أن يعزز من تأثير الكلمات على الجمهور، سواء كان ذلك في تأكيد المعنى أو في خلق مشاعر معينة.

تتضح هذه الوظائف الصوتية عندما نُحلل الكلمات التي تحتوي على حروف علة، حيث أن التغيرات الصوتية التي تحدث مع حروف العلة تعكس التوازن الصوتي الذي يساعد في استقرار المعنى وتوجيهه. على سبيل المثال، نجد في الأفعال المعتلة أن الواو أو الياء قد تُحذف أو تُستبدل في أوقات معينة لتحقق أفضل انسجام صوتي مع باقي الكلمات في الجملة.

ومن خلال هذه التأملات في الصوتيات الشعرية، نجد أن اللغة العربية وسيلة للتواصل التام، وهي لغة غنية تمتلئ بالموسيقى الداخلية التي تنبع من تفاعل حروفها وحركاتها. هذا الإيقاع الصوتي هو الذي يُعطي الشعر العربي طابعه الخاص ويُعزز من معانيه الجمالية والفكرية، مما يجعله واحدًا من أغنى الفنون الأدبية التي يمكن أن تنطوي على عوالم من المعاني في كل كلمة.

وبه يمكن القول إن الصوتيات الشعرية في اللغة العربية ليست مجرد تفاصيل تزيينية، بل هي جزء أساسي من بنية اللغة التي تسهم في تشكيل المعنى والموسيقى الشعرية، مما يجعلها ساحة خصبة للإبداع والإحساس الجمالي.

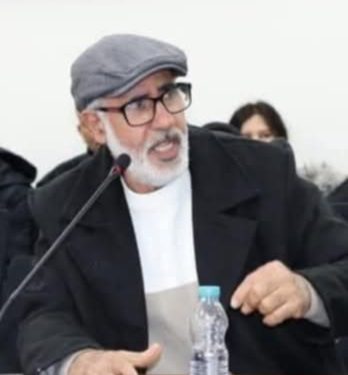

حميد بركي

المغرب

Discussion about this post