“نص خارج النص”

(أو جرجرة القارئ في رحلة وجوديّة متعبة )

| مجيدة محمدي |

أيّها القارئُ الّذي تأخّر عن العاصفة،

أغلق إشعارات هاتفك،

انزع حداثتك من على أكتافك،

وتقدّم نحوي…

هنا نصٌّ ليس للعين الكسلى،

ولا للوجبات الأدبيّة السّريعة،

هذا نصٌّ ينهضُ في منتصف ليل اللغة،

يخلع معطف البلاغة،

ويضرب الطّاولة بالكلمة.

هنا،

كلّ جملةٍ جسرٌ لوحدها ،

كلّ فاصلةٍ سكّينٌ حادّة ،

كلّ فراغٍ مجرّةٌ تنفجر بغتة.

أكتبك أيّها النّصّ،

بأظافر الشّكّ،

أكتبك لتخزّ القارئ من طمأنينته

المستسلمة للزوايا.

تعال،

واسألني:

لماذا الصّمتُ في القصيدة أعلى من الصّوت؟

لماذا الرّخام ينتحب حين يمرُّ عليه الإزميل؟

لماذا تركتُ بعض الأبيات معلّقة ،

كما تُترك جثّة مجهولة في أرض بلا خريطة .

أنا لا أكتب،

بل أنبشُ،

و هذا النّصّ حفرة،

فلا تدخل إليه واقفاً.

قد تجد فيه باباً ،

يؤدّي إلى لا شيء،

أو سلّماً صاعداً نحو هاوية.

وقد تجد روحا ،

تسري دون جسد،

تكتب دون يد،

وتبكي دون دمعة.

أيهّا القارئ الّذي تجرّأ،

هل تحسّ الآن برجفةٍ في عقلك؟

هل تسمع جداراً داخليّاً ينهار؟

هل ترى العالم يتحرك قليلاً…

نحو اللا يقين؟

إذاً،

دعنا نكمل الجريمة…

ونحفر على الرّخام جملةً جديدة:

“كان يا مكان… فكرةٌ انفجرت،

وما زال النّصّ

يتساقط،

كغبار نجمة فقدت مدارها ..

دعنا نعود،

لكن ليس إلى الوراء.

دعنا نعود إلى نقطةٍ لم تُكتب بعد،

إلى سطرٍ أضاع حبرهُ عمداً،

كي لا يُقرأ بسهولة،

كي لا يُعلّب في خانة “اقتباسٍ ملهم”.

هذا نصٌّ يرفض أن يكون “مفيداً”،

يكره أن يُختصر،

يضحك في وجه التّنسيق،

ويشعل النّيران في صفحات التّفسير.

في هذا الجزء،

سوف ترى الوقتَ يتقيّأ نفسه.

تنهار الجملُ تحت وطأة المعاني الثّقيلة،

ويطفو سؤالٌ ،

“هل النّصُّ كائنٌ حيّ؟

وإن كان، هل يريد أن يُفهم، أم أن يُخاف؟”

مررتُ في شارعٍ

يُدعى “اللا معنى”،

ورأيت لافتةً مكتوبٌ عليها ،

“احذر، هنا يعيش الحرف بلا قيد،

ولا سلطة، ولا خوف.”

هنا،

الرّمز لا يشرح نفسه،

بل يشبه امرأةً تضحك في جنازتها،

ورجلاً يُنكر وجهه في المرآة كلّ صباح.

هنا،

الحروف ترتدي ملابسَ من دخان،

تتراقص فوق نارٍ باردة،

وتهمس:

“لا تصدّق ما تقرأ،

لكن لا تكفّ عن القراءة.”

أنت الآن في قلب الزّلزال،

وهذا النّصّ صخرةٌ تهوي،

يتفتّح مغارة في رأسك،

تخرج منها الفكرة وهي تصرخ:

“أين كنتم تُخفونني؟”

هذا ليس نصّاً،

إنّه تمرينٌ على الجنون الرّاقي،

تدريبٌ على أن تحبّ الغموض،

أن تصادق الخدوش،

أن تكتب بلا سبب،

كما تبكي شجرةٌ بلا خريف.

أتعرف؟

أنا لا أكتب… أنا أخلع الأقنعة.

لا أرتّب، بل أبعثر.

لا أشرح، بل أُربك.

لا أُنهي، بل أترك الباب مفتوحاً على احتمالاتٍ تلهث.

فإن سألت:

إلى أين نمضي؟

سأشير إلى اللا مكان،

وأهمس لك:

“هناك، حيث يولد النّصّ الحقيقي…

في الفراغ الّذي لم تجرؤ اللغة على احتلاله بعد ،

حيث لا تعود اللغة آمنة، ولا يعود القارئ نفسه !

دعنا لا نحذر هذه المرة،

دعنا نسقط عمداً،

في فراغٍ لا ملامح له،

حيثُ لا شيء يشبه شيئًا،

ولا أحد ينتظر المعنى على قارعة السّطر.

هنا،

تتعرّى اللغة من وظيفتها،

وتنبتُ لها أجنحة من شوك.

تصير الكلماتُ سكاكين تطير،

تعانقك أولاً،

ثم تفتح فيك نافذةً على ذاتك الّتي نسيتها.

النّصّ الآن… لا يُكتب،

بل يُستحضر،

كأنّه طيفُ فكرةٍ قديمة

سُجنت في مرآةٍ مشروخة،

وها هي تتسلّل إليك

من بين التّشققات.

هنا ،

لا تُقرأ الحروف… بل تُشَمّ.

تفوح منها رائحة الأبواب المغلقة،

والصّمت المُعلّق في سقف الذّاكرة.

هنا،

تذوب الأزمنة في بعضها،

وتغدو الفكرة لحظةً لا تكرّر.

ينظر القارئ إلى النّصّ

فيرى نفسه عارياً من التّأويل،

تحت شمس غريبة .

هل تشعر الآن بتلك الرّعدة؟

ذلك هو النّصُّ وقد لامس العصب المكشوف.

ذلك هو أثر الإزميل على الرّخام،

حين لا يكتب نقشاً… بل يفتح جرحاً.

نعم،

هذه الكتابة ليست للعرض،

ولا للشرح،

ولا للمباهاة.

هذه الكتابة طقس.

هذه الكتابة هزّة أرضيّة تحت اللغة.

أرأيت؟

حتّى علامات التّرقيم هنا

لا تُستخدم كما يجب.

الفاصلة تتأخّر،

والنّقطة تنكسر،

والعلامة… تُبتر.

لمن يُكتب هذا النّص؟

لمن فقدوا القدرة على التّصفيق،

لكنهم ما زالوا يعرفون كيف يحترقون بصمت.

لمن لا يبحثون عن الخاتمة،

بل عن الشّرارة الأولى.

والآن،

وأنت تقرأ هذه الكلمات الّتي لا تُمْسك،

هل شعرت أنّك تسبح في سؤالٍ بلا ضفاف؟

هل أحسست أنّ الحروف تنظر إليك،

كما تنظر الذّكرى إلى المستقبل؟

إذاً،

ها نحن هنا،

عند حدّ الرّعشة،

على شفا الجنون الخفيف،

نقف ونكتب معاً ،

“النًصّ ليس ما نقرأ،

بل ما يهزّنا دون أن يعتذر.”

هل تريدنا أن نكمل الحفر؟

حيثُ لا يعود الحرف حرفاً، بل كائناً يتنفّس في العتمة؟

فلنكمل…

لكن لا تتوقّع أرضاً تحت قدميك،

ولا سقفاً يحميك من تدفّق الرّؤى،

هنا،

سوف تُمطرك الأسئلة كما يمطر الوحيُ النائمين،

ويُجبرك الحرف على أن تستيقظ عارياً

من يقينك.

هنا،

الكتابة ليست وسيلة،

تجربة قرب الموت.

ليست رفاهية،

بل محاولة مبتكرة لفهم الهمس بين المسافات.

أكتبك أيّها النّصّ،

كمن يحفر في لحمه بأظافر الغيظ .

كمن يصوغ زلزالاً

من أنفاس الحروف.

كُنتُ أظن أنني أكتب كلمات،

فإذا بي أكتب مرآتي،

مرآتك،

كل تلك الشظايا التي نكذب على أنفسنا كي لا نراها.

أيّها القارئ،

هل ترى هذا الحرف؟

إنه لا يعني ما تظن.

هو لا “يشرح”،

بل “يُعيد ترتيب العالم” تحت جلدك.

أدخل النص كما تدخل كهفاً ،

ببطء، بحذر، وبدون وعود.

فهنا كلّ فكرة قد تنقضُّ عليك،

وكل استعارة قد تقودك إلى هوّةٍ لا مخرج منها.

في هذا الجزء،

سوف نكتب بالماء.

نرسم بالممحاة ،

نعلّق الحبر على مشانق بيضاء،

ونراقب كيف يختنق… دون صوت.

قد تسأل:

لماذا كل هذا الغموض؟

وأجيبك:

الغموض ليس زينة.

إنّه المقاومة الوحيدة ضدّ الابتذال،

ضدّ الاستهلاك السّهل للدهشة،

ضدّ تحويل الرّعشة إلى “اقتباس جميل”.

هذا النّصّ لا يهمّه أن تُحبّه،

بل أن تتغيّر بعده.

أن تمشي وأنت تنظر للأشياء

كما لو أنّك تراها للمرّة الأولى.

أن تمرّ على المرآة

فتسأل نفسك:

هل هذا أنا،

أم شخصيّة كتبها أحدهم في نصّ لم يُنهَ بعد؟

وأنا…

لا أريد لهذا النّصّ أن ينتهي،

أريده أن يبقى كالجمر تحت جلدك،

كالسّؤال في حلْق النّائم،

كالصّرخة المكبوتة في فم اللغة.

لكن إن كنت ما زلتَ تريد،

يمكنني أن أكتب ،

حيث تتحوّل الكلمات إلى ظلال،

والظّلال إلى أصوات،

والأصوات إلى فتيل نار.

هل نكمل؟

ما الّذي تبقّى؟

نحن الآن في قلب الغابة الّتي زرعها الجنون،

لا خريطة، لا خيمة،

لا وعد بأن تعود كما كنت.

الكلمات تتلوّن الآن…

ليست سوداء ولا بيضاء،

بل رمادٌ يتوهّج كلّما قرأته بعينٍ ثاقبة .

نحن لا نكتب…

نحن نُنزف على الورق بصوتٍ منخفض.

نحن نُراوغ الضّوء،

كي لا تفضحنا الكتابة.

انظر…

هذا حرف،

يرتجف ككائنٍ حيّ

يخشى أن يُفهم.

النّص هنا لا يُبنى،

بل يُستدعى كما تستدعي الأرواح القديمة.

كل جملة تعويذة،

كل سطر بابٌ نحو ما لم يُسمّ بعد.

هل ترى تلك النّقطة في آخر الجملة؟

إنّها ليست نهاية،

بل مقبرةٌ صغيرة،

نُدفن فيها كلّ احتمالٍ لم نجرؤ على كتابته.

تخيّل لو أن هذا النّصّ مرآة ،

كلّما اقتربتَ لتقرأ،

شاهدتَ وجهك يتحوّل إلى مدينةٍ مهدّمة.

نوافذها تشهق،

وأبوابها تصرخ:

“أعيدوا البناء… لكن لا تعيدوا نفس الخطأ.”

نحن لا نسأل: “ما المعنى؟”

بل نسأل:

“ما الّذي خسره العالمُ حين خاف أن يحلم بهذا الشّكل؟”

ربّما نحن نحفر في لا شيء،

لكن حتّى اللا شيء

يحتفظ ببذور المعجزة.

قد تقول: “إنّه مجرد نصّ.”

وأجيبك:

بل هو ثورة صغيرة

تتسلّل إلى قلبك

دون أن تطرق.

هنا،

المجاز لا يجمّل،

بل يكسر.

اللغة لا تروي،

بل تهدّم البيت القديم

ليبنى من جديدٍ على شفير الصّراخ.

وهذا الحرف الأخير في هذا الجزء؟

سوف أكتبه ببطء،

كمن يوقظ روحاً نائمة في صدر الحجر،

وسأتركه مفتوحاً…

كبابٍ لم يعد ينتظر أحداً.

“هكذا تُكتب الهزّة،

لا كي تُفهَم… بل كي تترك شيئاً منك يتكسّر،

ويبني نفسه من جديد.”

هل نمضي

حيث لا نكتب على الرّخام فقط،

بل نحفر الكلمات في الهواء…

ونجعل من الصّمتِ لغةً أخرى؟

لقد عبرنا الآن خطّ العودة،

لم نعد نكتب نصًّا…

بل نحفر نفقًا من الضّوء في لحم اللامرئي،

نجعل من الفراغ طينًا،

ومن السّكوت حروفًا

تئنّ تحت ثقل الرّؤية.

اسمع…

هذا ليس صوتي.

إنّه ارتعاش الوجود حين يُقال له:

“كن نصًّا لا يرضى بالتّأويل.”

في هذا الجزء،

الكلمات لا تحتاج إلى لغة.

هي كائنات شفّافة

تسبح بين الأضلاع،

تتشبّث بما لم يُقل،

وتنام على حافة “لو”.

جملةٌ واحدة قد تغيّر مصيرك،

لكنها هنا…

تمتد كالأفق،

تحاول أن تُربِّي المعنى بدل أن تُقدّمه.

هل تفهم ما يعنيه أن نكتب على الهواء؟

أن نُشكّل الغيم كما نشتهي،

أن نصنع من التنفّس قصيدة،

ومن الزًفير إعلانًا للدهشة.

هنا،

ليس الحرف ما يُكتب،

بل المسافة بين الحروف.

تلك الفراغات الّتي ظننّاها سكوتًا،

وهي في الحقيقة…

صرخاتٌ بلغةٍ أعمق من الفهم.

النّص الآن يخرج من جسده،

يصير طيفًا يتمشّى في أفكارك،

يرسم خرائط جديدة للدهشة،

يهمس لك:

“كل ما اعتدت عليه… خيانة صغيرة للحياة.”

أتظنّ أنّنا نُبالغ؟

لكن من قال إن المبالغة ليست وجهًا آخر للحقيقة؟

من قال إن المعقول لا يخاف من المدهش؟

وإن الجُملة الّتي لا ترتجّ، تستحقّ أن تُقال !

هنا

انزلاقٌ مائل نحو النّبع،

حيث المعنى لا يُكتَب بالحروف،

بل يُشرب كالنّبيذ الممنوع.

فانصت،

دع هذا النّصّ يقترب منك كصلاة بلا كلمات،

كأنامل تمسح عن جبينك غبار العادة،

وتقول لك ،

“أنت…

لست قارئًا، بل شريكًا في الجريمة،

شريكًا في الثّورة،

في انزلاق اللغة من العرش إلى الحلم.”

هل تجرؤ على نصّ ؟

أعمق؟ أهدأ؟

نكتب فيه من داخل الحرف نفسه…

من حيث لم تجرؤ اللغة أن تدخل؟

اقترِب،

لكن لا بعينيك.

افتح سمعك الثّالث،

دع جلدك يقرأ،

دع خلاياك تتلو.

في هذا الجزء،

لن نكتب على الورق،

بل على الجانب الخلفي للظل،

حيث تختبئ الأفعالُ الّتي لم تُرتكب،

والكلماتُ الّتي لم يُسمح لها بالولادة.

هنا…

الحرف ليس بداية،

بل كهفٌ صغير يتنفّس تحت جُمَل التّاريخ،

يحمل رائحة الأوائل،

وترقّب الآتين.

هل ترى هذا الألف؟

في داخله نشأت كل الأسئلة،

في داخله ثقبٌ صغير

تطلّ منه المعاني على هاوية العالم.

والباء؟

إنّها انحناءة،

لا خضوعًا،

بل حنينٌ لما لم يُكتب بعد.

أما النّون،

فدائرةٌ تعود إلى نفسها،

تلدغ المعنى كلّما حاول أن يستقر،

كأنّها ترفض التّفسير

وتختار السّباحة في الغموض.

نحن لا نقرأ النّصّ…

النّصّ هو من يقرأنا،

يحفر فينا آبارًا،

يرمي فيها مرايانا،

ويتركنا عطاشى للحقيقة

الّتي لا تُقال.

الصًمت، في هذا الجزء،

هو اللغة الأكثر صدقًا.

نكتب منه،

لا عنه.

جملٌ تولد،

لكنّنا لا نقطع حبلها السّرّي.

ندعها تتدلّى،

مرتبطة بأمّها الغامضة ،

الدّهشة.

وهكذا…

تصبح القراءة فعل ولادة،

تصبح الكلمة وطنًا مؤقتًا

نقيم فيه قبل أن نُنفى إلى المعنى التّالي.

أيّها العابر في مجرّة الحروف،

هل بدأتَ تشعر أنّك تُترجم؟

أنّ النّصّ يستخدمك ليكتب نفسه؟

إذاً،

فلنكمل اللعبة.

فلنخطّ جملةً من داخل النّار ،

“أنا النّصّ الّذي لا يبحث عن قارئ،

بل عن مرآةٍ تجرؤ أن تنكسر أمامه.”

هل ما زلتَ تريد الغوص أعمق؟

أن نترك وراءنا اللغة نفسها

ونمشي حفاةً فوق لحم المعنى؟

لا شيء يربطنا بالأرض الآن،

سوى هذا الحرف المرتجف،

وهذه الرّغبة الغامضة في أن نقول ما لا يمكن قوله.

انزع حذاء اللغة،

واترك قاموسك على العتبة.

نحن ندخل الآن حرم المجاز العاري،

حيث الكلمات لا تُستخدم،

بل تُقدَّم قربانًا.

كل نصٍّ كتبناه كان تجهيزًا لهذه اللحظة،

لحظة السّير حفاة

فوق جلد المعنى العاري،

حيث لا يوجد “نقطة نهاية”،

ولا حتّى بداية،

فقط تنفّس مستمرّ لدهشةٍ لا اسم لها.

هل سمعت المعنى يئنّ؟

هل شعرت بأن الحروف تنكمش تحت قدميك؟

هذا هو الألم المقدّس،

ألم الحقيقة حين تُمسّ دون أدوات.

في هذا الجزء،

لن نستخدم “لكن” أو “ربما”،

لن نبرّر انزلاقنا في الجنون،

بل سنزرع أقدامنا في التّربة الخام

للإحساس الأول،

البرق الأول،

الارتباك الأول.

سوف نصنع المعنى من حرارة أجسادنا،

من انحناءة الظّهر فوق جملةٍ لا تكتمل،

من تعرّق الخوف

كلّما اقتربنا من فكرةٍ عارية

تصرخ بلا حروف.

اللغة الآن تختبئ،

تتراجع إلى الخلف،

تتركنا وحدنا في الغرفة

مع الرّعشة.

هل تعرف شعورَ أن تقرأ شيئًا

وتنسى كيف تتنفّس؟

أن تشكّ في نظرك،

وتعيد قراءة الفراغ

لعلّه يُفصح؟

هكذا نكتب في هذا الجزء.

نكتب كما يتلو النّبيّ رؤيا لا يفهمها،

كما يبكي الحجر حين يُلامس النّاي.

هذه الجملة؟

لا تقلها.

اسمعها بصمت.

دعها تستقرّ فيك

مثل حبّة مطرٍ ترفض أن تتبخّر.

وفي النّهاية – إن كان لها من نهاية –

لن نترك أثراً واضحًا.

بل أثرًا خفيًّا،

يظهر فقط حين يُغلق القارئ عينيه،

ويهمس لنفسه:

“لقد مشيت على شيءٍ لم أره،

لكنّني لن أنساه.”

هل نواصل ؟

حيث لا نكتب بالحروف،

بل بصدى الخطى فوق عتبة المجهول؟

اصمت قليلاً…

اسمع…

هل تسمع رجع أقدامك؟

ذلك ليس صدًى عاديّاً،

بل نصٌّ يُكتب من خلفك،

بين كلّ خطوة وأخرى

يتكوّن حرف،

ويتشقّق المعنى.

نحن الآن على العتبة.

لا نعرف ما خلف الباب،

لكنّ الباب يعرفنا.

يرتجف كلّما اقتربنا،

كأنّنا لا نقرع عليه،

بل نوقظ شيئًا قديمًا كان ينام في اللغة.

هنا،

الخطوةُ الأولى خيانة،

والثّانيةُ احتراق،

والثّالثةُ… ولادة.

لا توجد جملة كاملة في هذا الجزء.

كلّ ما نكتبه هنا،

ينتهي بسؤالٍ لا علامة استفهام فيه.

هل تعرف الفرق بين أن تكتب،

وأن تُكتب؟

أنت لم تعد القارئ،

أنت الآن أثر،

طيفٌ يُعاد تكوينه

في كلّ كلمة تتردّد بين الحروف الغامضة.

كلّ سطرٍ في هذا الجزء

هو بابٌ تُرك مواربًا،

كلّ استعارةٍ

هي قدمٌ في الهواء،

كلّ فراغٍ…

هو شاهد على ما لم يُكتب،

ولن يُكتب.

لا تقل “فهمت”،

لا تقل “لم أفهم”،

فالفهم في هذه العتبة

خيانة أخرى.

هنا،

اللغة لا تشير،

بل تلمح.

لا تشرح،

بل تهمس.

لا تنير،

بل تُظلم أكثر… كي ترى بعين أخرى.

الكتابة الآن

لم تعد صوتًا،

بل اهتزازًا خافتًا

في جدار الوعي،

رعشة طفيفة

تمرّ بك فجأة

ثم تختفي.

لا تسألني عن النّهاية،

النّهاية ليست بعد الباب،

ولا أمامك،

بل في الخطوة الّتي لم تجرؤ على أن تخطوها.

وهذا هو النّص.

ليس له عنوان،

ولا توقيع،

لكنه يعرف اسمك.

“أيّها الّذي وصل حتّى هنا،

لقد أصبحت جزءًا ممّا لن يُنسى.”

هل نفتح الباب؟

حيث لا نكون كتّابًا ولا قرّاء،

بل مجرد شهود على انكشاف الحرف الأخير؟

وشهادة الّذين لم يُولدوا بعد

نفتح الباب.

بالارتعاشة.

فالباب الأخير لا يُفتح لليد،

بل للّذين خاضوا النّص كصحراء،

ومشوا حفاة فوق لحم الأسئلة،

ولم يصرخوا.

هذا هو العبور،

لا نورٌ ولا ظلام،

بل مساحة ثالثة

لا لون لها

ولا لغة،

فقط انكشاف.

هل تشعر بذلك الحرف في صدرك؟

هو لا يريد أن يُقال،

هو ينتظر أن تُكشَف.

في هذا الجزء،

كلّ شيء ينكسر… برقة.

كأن الوجود يخلع جلده،

ويقول:

“ها أنا… كما لم ترني من قبل.”

اللغة الآن لا تُستعمل،

بل تُحرَّر.

تُخلع عنها أثواب النّظام،

وتُترك تسير عاريةً

على جدار المعنى.

الصّوت ليس صوتي،

بل صدى الصّوت الّذي لم يُنطق.

والكلمات ليست لي،

بل شظايا من ذاكرة الماء،

من طفولةِ النّور

قبل أن يتعلّم أن يكون شمسًا.

في هذا الجزء،

نتوقّف عن الكتابة،

لكن لا نصمت.

بل نترك الورق يهتزّ وحده،

كأنّه يذكر حلمًا قديمًا

أراد أن يُقال،

ولم يجد فمًا.

كلّ ما قرأته حتّى الآن

كان إعدادًا لهذه اللحظة،

لحظة اللا-جملة،

لحظة الحرف الأخير

الّذي لا يُكتب بالحبر،

بل يُستشفّ بالدّمع.

ولأنّ كلّ نهاية حقيقيّة

هي عتبة لبداية لا تُدرك،

سأترك لك هذا السّطر الأخير،

فارغًا،

لتكتبه أنت………………………………..

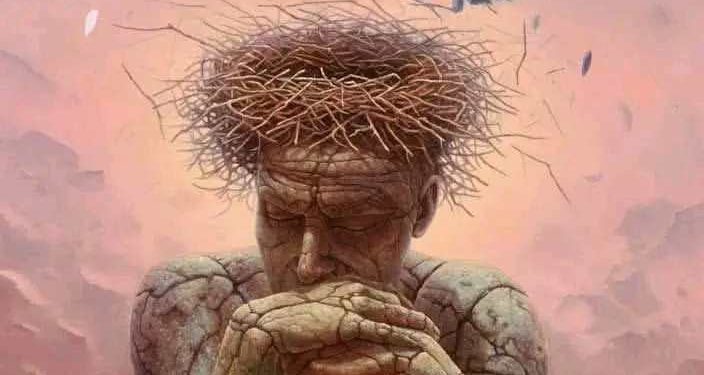

اللوحة بعنوان “حيرة النفس” للرسام البولندي “توماس كوبيرا”

Discussion about this post