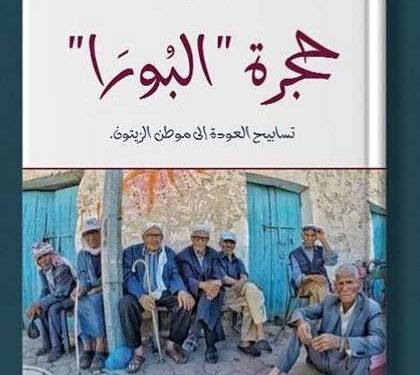

حجرة البورا

لساندريلا الرّواية التونسيّة سماح بني داود

سيزيف التونسي وأديرا المفجوعة

بقلم: عزالدين ميهوبي/ الجزائر

كسحابة عابرة، استوقفني عنوان رواية جديدة أعلنت عنها دار “خيال” الجزائريّة هي “حجرة البُورا”، فقفز إلى ذهني عنوان روايتي “تورا بورا”، ولم أتردّد في الاتصال بصاحبة هذا النص السرديّ سماح بني داود مستفسرًا عن سرّ عنوان روايتها، فشرحت لي ذلك بإسهاب.. لكنني فاجأتُها بقولي “لقد سطوتِ على كلمة استخدمتها عنوانًا لروايتي التي مضى عليها أكثر من 14 عامًا، وأرسلتُ لها الغلاف، فأوقعتها في حيرة، وأحسستُ أنّها وقعت في حرج، وكما فعلتُ أنا، راحت تسألني عن موضوع روايتي وما دلالات تُورا بُورا.. قبل أن أقُول لها، إنّها مجرّد مزحة لا غير، ولا صلة لتورا بورا التي هي اسم جبال بأفغانستان، وحجرة البورا المطمورة في السوق القديمة بمدينة القطار التونسية، تكاد تكون حالةً تستأثر بها هذه المنطقة، إذ كان يستعملها أهلُها كدليل على قوّة الرجل وقدرته على التّحمّل، وفي ذلك إحالةٌ إلى تحمّل أعباء الحياة والمسؤوليّة.

ولعلّ المفارقة الجميلة بين بورا ميهوبي ببورا بني داود، تتمثّلُ في أنّهما صخرتان، الأولى تحميه والثانية تُعلّمه كيف يحمي نفسه.

انتظرتْ سماح أن تصدر روايتها الخامسة “حجرة البورا” في فترة معرض الجزائر الدولي للكتاب (أكتوبر 2023) لكن ذلك لم يحدث لأسباب فنية، لتظهر سيرة أديرا بطلة الرّواية في حلّة جميلة مطلع العام 2024..

راهنت سماح على أن تنشر عملها الرّوائي هذا مع دار جزائريّة مجتهدة ونشطة، وأكّدت أن التواصل بين الفاعلين في مجالات الأدب والإبداع والثقافة بين أقطار المغرب العربي، من شأنه أن يكسر حواجز الخوفِ من انتقال الكتاب كفكرة عابرة للحدود، تضحكُ على الرقيب والجُمركي، دون الحاجة إلى استظهار ترخيص أو وثيقة مبتكرة للحيلولة دون انتقال المنتج الثقافيّ باعتباره سلعة ثقيلة أيضًا. لقد نجح الجيل الرقميّ في تجاوز بيروقراطيّة الإدارة، إلى بناء رؤية افتراضيّة قادرة على توسيع مجالات النشر المشترك، وضمان التواصل بين الكتاب والمؤلفين ودور النشر.. لذا كنتُ سعيدًا برؤية رواية “حجرة البورا” (تسابيح العودة إلى موطن الزيتون) تصدر عن دار ناجحة، تشقُّ طريقها بثقة عالية، وتراهنُ على أسماء جادّة، تعرفُ ماذا تريد، وتتقنُ فنّ الكتابة الواعية بمتغيّرات الانسان والمجتمع، القادرة على أن تنتقل من إرث التراث والأسطورة والماضي إلى إعادة صياغة الغد برؤية مختلفة.

أوفت سماح بوعدها، وأرسلت لي نصّ الرواية كاملاً بعد صدورها، قلتُ لها، سأقرأها في يومٍ ونصف، وكنتُ أرسلُ لها بعض ما يستوقفني من جُملٍ جميلة مُتقنة الكتابة والصياغة، وهي كثيرة وتؤثّثُ بنية النّص، وتمنحهُ إيقاعات تدفع القارئ، رغم أنفه ولو بدا معاندًا، إلى أن يتتبّع سيرة أديرا حتّى نهايتها..

أعترفُ أنّني وقعتُ في مقلبِ الرواية، وأنّ الفخّ الذي نصبتهُ سماح للقراء، حتمًا يقع فيه الشاطرون منهم، ذلك أنّ النصّ في بدايتِه يُوحي أنّ شخصيّة بطلة الرواية حقيقيّة، ذلك أنّ السّاردة أوجدت لها حيّزًا في أماكن معروفة لدى عامّة النّاس في تونس وإيطاليا، وأحاطتها بما تفرضه تقاليد وعادات وأعراف تلك المناطق، وبدرجة أخصّ حارة اليهود، وما تتميّز به من ممارسات عقدية متواترة، من القطّار حتّى جربة.

تكشفُ سماح في مفتتح روايتها عن الشخصيّة المحوريّة بقولها: “أنا أديرا لافورشي، أو اليهوديّة كما يحلو لهم تسميّتي. أنا الفُلّة التي لن تذبل مطلقًا. أنا المرأة المحبّة للحياة التي لن تُهزم. أنا النّار التي تحرقُ ما حولها لتكبر وتتّسع.. النّار التي أضرمها أبي رحم أمّي ذات مساء صيفيّ، فخُلقتُ لأعزف بينهما أغنية الحياة وأكون..”.

هذا التمهيد الذكيّ الذي يجعل القارئ أسيرا أديرا لافورشي، فيقتفي أثرها من خلال أسلوبٍ سرديّ جذّاب، في لغته وهندسة جُمله، وسلاسة العبُور من مشهدٍ إلى آخر، دون الحاجة إلى إذنٍ من المعماريّ الذي وضعَ تصميما لذا المسار المُفعم بحركة المشاعر، وإيغالها في الحسيّة التي تلامسُ الجسد وتجلياته.. بل إنّها أوغلت عميقًا في إبراز بعض الحالات من خلال ما يُمكنُ وصفهُ على أنّهُ جرعة في الجرأة، ربّما شعُورًا من الروائيّة بحتميّة المرور على تلك المحطّات التي جعلت من أديرَا امرأة تتعدّد وجوهها ولكنها ثابتة العواطف التي تتراوح بين حالة الحلم وانفلات الاحتقان الشبقيّ. وقد نجحت سماح بني داود في تشكيل البنية النفسيّة لأديرا، مثلما حافظت على استقرار مشاعر مُختار الذي أحبّها، ولم يُبدّل، رغم أنّهُ كان يرى متغيّرات حياتها تُبعده عنها، وهو ينتظرُ اللحظة التي يرفع فيها حجرة البورا عاليا، ومعها يرفع أديرا التي بادلها حُبّا بلا حسابات.

تبدأ الرواية بهندسة دائرية مذهلة، نجحت من خلالها الساردة سماح في منح القارئ والمتلقّي فسحة للتعرف على تفاصيل بلدتها القطار العتيقة، شخوصا وأزقة وأماكن ذات دلالات، من سوق وأطعمة وأشجار ونباتات ومفردات.. فتستعيد الموروث الذي راكمه أهلها في حياتهم البسيطة، حيثُ تذكر مسميات اختصوا بها

في مأكلهم وملبسهم وطقوسهم.. ويحدث أن تقابل سيدة عجوزا عائدة من السّوق، فتساعدها في حمل قفتها إلى بيتها، وهناك يدفعها الفضُول إلى محاولة معرفة الكتب الموضوعة في رفوف مكتبة البيت، إذ لفت نظرها دفتر يتضمّن ذكريات امرأة اسمها أديرا لافورشي مخبأة في دفتر خطّتهُ بيدها. تستفسر سماح العجوز عن سرّ هذا المخطوط، فتعرف أنّه لابنها عثمان. عثمان هو المفتاح الحاضر الغائب في رواية حجرة البورا.. يبدأ السّردُ ببيته وينتهي إلى أنّهُ آخر من التقى أديرا في رحلتها التي امتزج فيها الحبُّ العاصف بالاستسلام لتقاليد الطائفة اليهوديّة والهروب من واقع لا تملك حيلة في تغييره، فتختار الهجرة إلى سيسيليا وهناك تحاول ترميم ما انهدم في حياتها، ويكون عثمان الشاهد الذي تأتمنهُ على سيرة متقلّبة، إنّما ثابتة على حبّ الرجل الوحيد الذي آمن بها، فتعلّقت به، ولم يحُل زواجها بقريبها وشقيقه اللذين ماتا ليتركاها تكابدُ من أجل مختار الذي ارتبط بها، وكانت مراسلاتهما مفعمة بمشاعر الحبّ الذي لم تبلغهُ عشيقاتٌ خلّدهُنّ التاريخ.. فمثلما حافظت أديرا على معتقدها الذي لم تجرِ على الانفلات منه ومن قيده، فإنّها انقلبت على تلك المعتقدات، واختارت أن تكُون مُسلمة اسمُها صفيّة، حتّى تكسِر تلك النّظرة التي انتشرت بين النّاس الذين كانوا ينادونها “اليهوديّة”، خاصّة بعد أن اقتحمت حياة الرجال، فصارت كما هُو حال الخارجين من حارة اليهود، تبيع وتشتري، وتنازع الرجال فيما هُم بارعون فيه..

أديرا، كما فهمتُ في قراءتي لسيرتها، شكّلت حالة للتعايش في مجتمع صغير، بتفاعلها مع كلّ متغيّر، وأعادت بعث القيم المنسيّة بين الطوائف، وأهمها التسامح الذي ميّز طويلا المجتمع التّونسي، ولم تشأ سماح بني داود الحفر في السياسة، أو إيجاد مساحات لنزعة التّطرّف التي أخذت حيّزا في تفكير النّاس، مع ارتفاع منسوب تأثير الدّين في التحولات السياسيّة، رغم أنّها لمّحت إلى هذا عندما أشارت إلى واقعة حمّام الشطّ (1 أكتوبر 1985)، حين أقدمت إسرائيل على قصف قيادات منظّمة التحرير في محاولة لاغتيال ياسر عرفات، الذي نجا بأعجوبة رغم إصابة عدد من رفاقه، وقد تحرّك الشارع التّونسي غاضبًا، فتعرّضت بعض رموز المجموعات اليهوديّة إلى أضرار، معابد ومحلات تجارية، وحتّى الأمريكية كحرق للأعلام. وقد انتصرت الروائية سماح لقيمة التسامح والحق في الاختلاف، وعبّرت عن ذلك بما قالته أديرا وهي تغادر تونس إلى إيطاليا: “قلبي الأعرج ينبضُ بموسيقاه الفوضوّية التي تكاد تخنقني، غ ّص صوتي، وما عدت قادرة على الكلام.. فلا وجود للإنسان هناك، ولا قيمة له مطلقا، وهو ُ يعذب ويُقتل فقط لأن دينه مختلف، لا حرية لخياراتنا، ُ نعاقب لأسباب لا علاقة لنا بها، يحمينا التونسيّ، ويقتلنا الألماني”، في إحالة إلى النّازيّة والمحرقة.

. ولعلّ إبراز قوّة الحبّ وقدرته في تجاوز كلّ الأسوار، هو الذي ألغى المسافات، وهدم أفكار الضغينة والانغلاق.

تمكّنت الساردة من توظيف حجرة البورا بشكلٍ يقتربُ من الأسطورة، إذ لن يظفر الرجل بامرأة إلاّ إذا رفع الحجرة عاليًا، فينال رضاها ويحتفي النّاس بقدرته على أن يحميها ويتحمّل كلّ مسؤولياته، لا أن يكون عاجزًا، عبئًا على غيره.. إلاّ أنّ الحجرة يُمكنُها أن تكون سببا في تدمير حُبّ حقيقي. وما ذنبُ عاشقٍ يعجز عن حمل حجرة صمّاء؟ وهو ما حدث لمختار، طفل الحقل المولع بالفنّ والرسم، الذي أحبّ أديرا، فبادلتهُ حبّ العُمر.

هذه الحجرة التي عذّبت كثيرًا من العُشّاق، ودمّرت قلُوبهم. لكأنّ كلّ واحد من هؤلاء هو سيزيف الذي عاقبتهُ الآلهة بحمل صخرة إلى أعلى الجبل، وكلّما تدحرجت أعاده، دون أن ينعم بالرّاحة، ذلك أنّهُ تحدّى إله الموت. فحجرة البورا، هي صورة مصغّرة لسيزيف، التي أمكن إسقاطها على حالة مُختار الذي، لم يثنِه العجزُ عن خمل الحجرة عاليا، إلى أن يتحلّى بالصّبر، فظلّ ثابتًا لم يتغيّر، لا في مكانه أو عمله أو مشاعره، بينما تقلّبت أديرا على أكثر من وجه، تتزوج رجلا لا مشاعر له، ثم بأخيه الذي يسعى لأن يمنحها ما تسعى إليه أيّ امرأة، ويُخرجهما الموت من حياتها، فتهربُ بعيدًا، في غربة المكان وتصحُّر المشاعر.. غير أنّ عُثمان الذي كان سندًا لها في سيسيليا، أعاد ترميم الجسر الذي انهدم، لتعُود أديرا، وتجد مختار الذي ظلّ يرسمها، وكأنها المرأة الوحيدة على وجه الأرض.. سكنت إليه، وتملّكت روحه، واستعادا معًا سيرة لقائهما الأوّل تحت الزيتونة التي حفظت أسرارهما..

يلحقُ مختار بأزواجها السابقين، فتكتشف أديرا أنها فقدت كلّ أحبتها، بقيت وحيدة تكلّم ظلّها الميت، ذلك أنّها لم تُنجب أولادًا، ولها أن تنتظر القيامة.. وحين أدركت أنّها لا تعدو أن تكون ورقة في مهبّ الريح. كتبت سيرتها، وأعطتها إلى عثمان، حافظ أسرارها الذي وضعها بين كُتبه، لتقرأها سماح بني داود، وترويها لنا، بتفاصيل مثيرة جدّا. أديرا لافورشي، اليهوديّة التي تأتي معابد السبت كأيّ واحد من الطّائفة، انتهت إلى الصّلاة مع المسلمين، بعد أن فتح لها الحبّ أبواب الإيمان الآخر.. وبينهما سيرة متقلّبة لا تقوى عليها امرأة أخرى سوى أديرا لافورشي التي لم تأبه لما يقُوله النّاس، لأنّها أرادت أن تعيش حياتها كما تريد. هي التي قالت في سيرتها “أديرا التي أحبّت حتّى آخر نفس لها. التي لم ترحل عن أحد، ورحل عنها الجميع. أديرا التي لم يخلق العالم إلاّ من بياض دمعها. والتي لم تشرق الشمس إلاّ من وراء حجب ابتسامتها”. وتضيف “أحتاج الآن إلى لقاء صديق رافقني ساعة انكساري، وضمّني إليه كما تفعل الأرض للمطر. أحتاجه، وأنا أعدُّ الدقائق لأغادر كي أسلّمه دفتري، وما فيه من عطرٍ لماضينا، سوف أمكثُ حيثُ أنا إلى حين مرور عثمان”.

كتبت سماح رواية “حجرة البورا” بروح تقتربُ من سرديّة ألف ليلة وليلة، ذلك أنّه من خلال سيرة أديرا، وهي تروي مكابداتها في أخاديد ملتويّة، بلغة جميلة وشفافة، وحواريّة ذاتيّة جذّابة، تمنحُ قارئها حالة من الدّهشة، والانبهار، فيقلبُ الصفحة تلو الأخرى، مأخوذًا بسلاسة التعبير، وصناعة المشاهد الفاتنة. لكأنّها صفحة سقطت من ليالي شهرزاد، إنّما تفي مأكلهم وملبسهم وطقوسهم.. ويحدث أن تقابل سيدة عجوزا عائدة من السّوق، فتساعدها في حمل قفتها إلى بيتها، وهناك يدفعها الفضُول إلى محاولة معرفة الكتب الموضوعة في رفوف مكتبة البيت، إذ لفت نظرها دفتر يتضمّن ذكريات امرأة اسمها أديرا لافورشي مخبأة في دفتر خطّتهُ بيدها. تستفسر سماح العجوز عن سرّ هذا المخطوط، فتعرف أنّه لابنها عثمان. عثمان هو المفتاح الحاضر الغائب في رواية حجرة البورا.. يبدأ السّردُ ببيته وينتهي إلى أنّهُ آخر من التقى أديرا في رحلتها التي امتزج فيها الحبُّ العاصف بالاستسلام لتقاليد الطائفة اليهوديّة والهروب من واقع لا تملك حيلة في تغييره، فتختار الهجرة إلى سيسيليا وهناك تحاول ترميم ما انهدم في حياتها، ويكون عثمان الشاهد الذي تأتمنهُ على سيرة متقلّبة، إنّما ثابتة على حبّ الرجل الوحيد الذي آمن بها، فتعلّقت به، ولم يحُل زواجها بقريبها وشقيقه اللذين ماتا ليتركاها تكابدُ من أجل مختار الذي ارتبط بها، وكانت مراسلاتهما مفعمة بمشاعر الحبّ الذي لم تبلغهُ عشيقاتٌ خلّدهُنّ التاريخ.. فمثلما حافظت أديرا على معتقدها الذي لم تجرِ على الانفلات منه ومن قيده، فإنّها انقلبت على تلك المعتقدات، واختارت أن تكُون مُسلمة اسمُها صفيّة، حتّى تكسِر تلك النّظرة التي انتشرت بين النّاس الذين كانوا ينادونها “اليهوديّة”، خاصّة بعد أن اقتحمت حياة الرجال، فصارت كما هُو حال الخارجين من حارة اليهود، تبيع وتشتري، وتنازع الرجال فيما هُم بارعون فيه..

أديرا، كما فهمتُ في قراءتي لسيرتها، شكّلت حالة للتعايش في مجتمع صغير، بتفاعلها مع كلّ متغيّر، وأعادت بعث القيم المنسيّة بين الطوائف، وأهمها التسامح الذي ميّز طويلا المجتمع التّونسي، ولم تشأ سماح بني داود الحفر في السياسة، أو إيجاد مساحات لنزعة التّطرّف التي أخذت حيّزا في تفكير النّاس، مع ارتفاع منسوب تأثير الدّين في التحولات السياسيّة، رغم أنّها لمّحت إلى هذا عندما أشارت إلى واقعة حمّام الشطّ (1 أكتوبر 1985)، حين أقدمت إسرائيل على قصف قيادات منظّمة التحرير في محاولة لاغتيال ياسر عرفات، الذي نجا بأعجوبة رغم إصابة عدد من رفاقه، وقد تحرّك الشارع التّونسي غاضبًا، فتعرّضت بعض رموز المجموعات اليهوديّة إلى أضرار، معابد ومحلات تجارية، وحتّى الأمريكية كحرق للأعلام. وقد انتصرت الروائية سماح لقيمة التسامح والحق في الاختلاف، وعبّرت عن ذلك بما قالته أديرا وهي تغادر تونس إلى إيطاليا: “قلبي الأعرج ينبضُ بموسيقاه الفوضوّية التي تكاد تخنقني، غ ّص صوتي، وما عدت قادرة على الكلام.. فلا وجود للإنسان هناك، ولا قيمة له مطلقا، وهو ُ يعذب ويُقتل فقط لأن دينه مختلف، لا حرية لخياراتنا، ُ نعاقب لأسباب لا علاقة لنا بها، يحمينا التونسيّ، ويقتلنا الألماني”، في إحالة إلى النّازيّة والمحرقة.

. ولعلّ إبراز قوّة الحبّ وقدرته في تجاوز كلّ الأسوار، هو الذي ألغى المسافات، وهدم أفكار الضغينة والانغلاق.

تمكّنت الساردة من توظيف حجرة البورا بشكلٍ يقتربُ من الأسطورة، إذ لن يظفر الرجل بامرأة إلاّ إذا رفع الحجرة عاليًا، فينال رضاها ويحتفي النّاس بقدرته على أن يحميها ويتحمّل كلّ مسؤولياته، لا أن يكون عاجزًا، عبئًا على غيره.. إلاّ أنّ الحجرة يُمكنُها أن تكون سببا في تدمير حُبّ حقيقي. وما ذنبُ عاشقٍ يعجز عن حمل حجرة صمّاء؟ وهو ما حدث لمختار، طفل الحقل المولع بالفنّ والرسم، الذي أحبّ أديرا، فبادلتهُ حبّ العُمر.

هذه الحجرة التي عذّبت كثيرًا من العُشّاق، ودمّرت قلُوبهم. لكأنّ كلّ واحد من هؤلاء هو سيزيف الذي عاقبتهُ الآلهة بحمل صخرة إلى أعلى الجبل، وكلّما تدحرجت أعاده، دون أن ينعم بالرّاحة، ذلك أنّهُ تحدّى إله الموت. فحجرة البورا، هي صورة مصغّرة لسيزيف، التي أمكن إسقاطها على حالة مُختار الذي، لم يثنِه العجزُ عن خمل الحجرة عاليا، إلى أن يتحلّى بالصّبر، فظلّ ثابتًا لم يتغيّر، لا في مكانه أو عمله أو مشاعره، بينما تقلّبت أديرا على أكثر من وجه، تتزوج رجلا لا مشاعر له، ثم بأخيه الذي يسعى لأن يمنحها ما تسعى إليه أيّ امرأة، ويُخرجهما الموت من حياتها، فتهربُ بعيدًا، في غربة المكان وتصحُّر المشاعر.. غير أنّ عُثمان الذي كان سندًا لها في سيسيليا، أعاد ترميم الجسر الذي انهدم، لتعُود أديرا، وتجد مختار الذي ظلّ يرسمها، وكأنها المرأة الوحيدة على وجه الأرض.. سكنت إليه، وتملّكت روحه، واستعادا معًا سيرة لقائهما الأوّل تحت الزيتونة التي حفظت أسرارهما..

يلحقُ مختار بأزواجها السابقين، فتكتشف أديرا أنها فقدت كلّ أحبتها، بقيت وحيدة تكلّم ظلّها الميت، ذلك أنّها لم تُنجب أولادًا، ولها أن تنتظر القيامة.. وحين أدركت أنّها لا تعدو أن تكون ورقة في مهبّ الريح. كتبت سيرتها، وأعطتها إلى عثمان، حافظ أسرارها الذي وضعها بين كُتبه، لتقرأها سماح بني داود، وترويها لنا، بتفاصيل مثيرة جدّا. أديرا لافورشي، اليهوديّة التي تأتي معابد السبت كأيّ واحد من الطّائفة، انتهت إلى الصّلاة مع المسلمين، بعد أن فتح لها الحبّ أبواب الإيمان الآخر.. وبينهما سيرة متقلّبة لا تقوى عليها امرأة أخرى سوى أديرا لافورشي التي لم تأبه لما يقُوله النّاس، لأنّها أرادت أن تعيش حياتها كما تريد. هي التي قالت في سيرتها “أديرا التي أحبّت حتّى آخر نفس لها. التي لم ترحل عن أحد، ورحل عنها الجميع. أديرا التي لم يخلق العالم إلاّ من بياض دمعها. والتي لم تشرق الشمس إلاّ من وراء حجب ابتسامتها”. وتضيف “أحتاج الآن إلى لقاء صديق رافقني ساعة انكساري، وضمّني إليه كما تفعل الأرض للمطر. أحتاجه، وأنا أعدُّ الدقائق لأغادر كي أسلّمه دفتري، وما فيه من عطرٍ لماضينا، سوف أمكثُ حيثُ أنا إلى حين مرور عثمان”.

كتبت سماح رواية “حجرة البورا” بروح تقتربُ من سرديّة ألف ليلة وليلة، ذلك أنّه من خلال سيرة أديرا، وهي تروي مكابداتها في أخاديد ملتويّة، بلغة جميلة وشفافة، وحواريّة ذاتيّة جذّابة، تمنحُ قارئها حالة من الدّهشة، والانبهار، فيقلبُ الصفحة تلو الأخرى، مأخوذًا بسلاسة التعبير، وصناعة المشاهد الفاتنة. لكأنّها صفحة سقطت من ليالي شهرزاد، إنّما تتفي مأكلهم وملبسهم وطقوسهم.. ويحدث أن تقابل سيدة عجوزا عائدة من السّوق، فتساعدها في حمل قفتها إلى بيتها، وهناك يدفعها الفضُول إلى محاولة معرفة الكتب الموضوعة في رفوف مكتبة البيت، إذ لفت نظرها دفتر يتضمّن ذكريات امرأة اسمها أديرا لافورشي مخبأة في دفتر خطّتهُ بيدها. تستفسر سماح العجوز عن سرّ هذا المخطوط، فتعرف أنّه لابنها عثمان. عثمان هو المفتاح الحاضر الغائب في رواية حجرة البورا.. يبدأ السّردُ ببيته وينتهي إلى أنّهُ آخر من التقى أديرا في رحلتها التي امتزج فيها الحبُّ العاصف بالاستسلام لتقاليد الطائفة اليهوديّة والهروب من واقع لا تملك حيلة في تغييره، فتختار الهجرة إلى سيسيليا وهناك تحاول ترميم ما انهدم في حياتها، ويكون عثمان الشاهد الذي تأتمنهُ على سيرة متقلّبة، إنّما ثابتة على حبّ الرجل الوحيد الذي آمن بها، فتعلّقت به، ولم يحُل زواجها بقريبها وشقيقه اللذين ماتا ليتركاها تكابدُ من أجل مختار الذي ارتبط بها، وكانت مراسلاتهما مفعمة بمشاعر الحبّ الذي لم تبلغهُ عشيقاتٌ خلّدهُنّ التاريخ.. فمثلما حافظت أديرا على معتقدها الذي لم تجرِ على الانفلات منه ومن قيده، فإنّها انقلبت على تلك المعتقدات، واختارت أن تكُون مُسلمة اسمُها صفيّة، حتّى تكسِر تلك النّظرة التي انتشرت بين النّاس الذين كانوا ينادونها “اليهوديّة”، خاصّة بعد أن اقتحمت حياة الرجال، فصارت كما هُو حال الخارجين من حارة اليهود، تبيع وتشتري، وتنازع الرجال فيما هُم بارعون فيه..

أديرا، كما فهمتُ في قراءتي لسيرتها، شكّلت حالة للتعايش في مجتمع صغير، بتفاعلها مع كلّ متغيّر، وأعادت بعث القيم المنسيّة بين الطوائف، وأهمها التسامح الذي ميّز طويلا المجتمع التّونسي، ولم تشأ سماح بني داود الحفر في السياسة، أو إيجاد مساحات لنزعة التّطرّف التي أخذت حيّزا في تفكير النّاس، مع ارتفاع منسوب تأثير الدّين في التحولات السياسيّة، رغم أنّها لمّحت إلى هذا عندما أشارت إلى واقعة حمّام الشطّ (1 أكتوبر 1985)، حين أقدمت إسرائيل على قصف قيادات منظّمة التحرير في محاولة لاغتيال ياسر عرفات، الذي نجا بأعجوبة رغم إصابة عدد من رفاقه، وقد تحرّك الشارع التّونسي غاضبًا، فتعرّضت بعض رموز المجموعات اليهوديّة إلى أضرار، معابد ومحلات تجارية، وحتّى الأمريكية كحرق للأعلام. وقد انتصرت الروائية سماح لقيمة التسامح والحق في الاختلاف، وعبّرت عن ذلك بما قالته أديرا وهي تغادر تونس إلى إيطاليا: “قلبي الأعرج ينبضُ بموسيقاه الفوضوّية التي تكاد تخنقني، غ ّص صوتي، وما عدت قادرة على الكلام.. فلا وجود للإنسان هناك، ولا قيمة له مطلقا، وهو ُ يعذب ويُقتل فقط لأن دينه مختلف، لا حرية لخياراتنا، ُ نعاقب لأسباب لا علاقة لنا بها، يحمينا التونسيّ، ويقتلنا الألماني”، في إحالة إلى النّازيّة والمحرقة.

. ولعلّ إبراز قوّة الحبّ وقدرته في تجاوز كلّ الأسوار، هو الذي ألغى المسافات، وهدم أفكار الضغينة والانغلاق.

تمكّنت الساردة من توظيف حجرة البورا بشكلٍ يقتربُ من الأسطورة، إذ لن يظفر الرجل بامرأة إلاّ إذا رفع الحجرة عاليًا، فينال رضاها ويحتفي النّاس بقدرته على أن يحميها ويتحمّل كلّ مسؤولياته، لا أن يكون عاجزًا، عبئًا على غيره.. إلاّ أنّ الحجرة يُمكنُها أن تكون سببا في تدمير حُبّ حقيقي. وما ذنبُ عاشقٍ يعجز عن حمل حجرة صمّاء؟ وهو ما حدث لمختار، طفل الحقل المولع بالفنّ والرسم، الذي أحبّ أديرا، فبادلتهُ حبّ العُمر.

هذه الحجرة التي عذّبت كثيرًا من العُشّاق، ودمّرت قلُوبهم. لكأنّ كلّ واحد من هؤلاء هو سيزيف الذي عاقبتهُ الآلهة بحمل صخرة إلى أعلى الجبل، وكلّما تدحرجت أعاده، دون أن ينعم بالرّاحة، ذلك أنّهُ تحدّى إله الموت. فحجرة البورا، هي صورة مصغّرة لسيزيف، التي أمكن إسقاطها على حالة مُختار الذي، لم يثنِه العجزُ عن خمل الحجرة عاليا، إلى أن يتحلّى بالصّبر، فظلّ ثابتًا لم يتغيّر، لا في مكانه أو عمله أو مشاعره، بينما تقلّبت أديرا على أكثر من وجه، تتزوج رجلا لا مشاعر له، ثم بأخيه الذي يسعى لأن يمنحها ما تسعى إليه أيّ امرأة، ويُخرجهما الموت من حياتها، فتهربُ بعيدًا، في غربة المكان وتصحُّر المشاعر.. غير أنّ عُثمان الذي كان سندًا لها في سيسيليا، أعاد ترميم الجسر الذي انهدم، لتعُود أديرا، وتجد مختار الذي ظلّ يرسمها، وكأنها المرأة الوحيدة على وجه الأرض.. سكنت إليه، وتملّكت روحه، واستعادا معًا سيرة لقائهما الأوّل تحت الزيتونة التي حفظت أسرارهما..

يلحقُ مختار بأزواجها السابقين، فتكتشف أديرا أنها فقدت كلّ أحبتها، بقيت وحيدة تكلّم ظلّها الميت، ذلك أنّها لم تُنجب أولادًا، ولها أن تنتظر القيامة.. وحين أدركت أنّها لا تعدو أن تكون ورقة في مهبّ الريح. كتبت سيرتها، وأعطتها إلى عثمان، حافظ أسرارها الذي وضعها بين كُتبه، لتقرأها سماح بني داود، وترويها لنا، بتفاصيل مثيرة جدّا. أديرا لافورشي، اليهوديّة التي تأتي معابد السبت كأيّ واحد من الطّائفة، انتهت إلى الصّلاة مع المسلمين، بعد أن فتح لها الحبّ أبواب الإيمان الآخر.. وبينهما سيرة متقلّبة لا تقوى عليها امرأة أخرى سوى أديرا لافورشي التي لم تأبه لما يقُوله النّاس، لأنّها أرادت أن تعيش حياتها كما تريد. هي التي قالت في سيرتها “أديرا التي أحبّت حتّى آخر نفس لها. التي لم ترحل عن أحد، ورحل عنها الجميع. أديرا التي لم يخلق العالم إلاّ من بياض دمعها. والتي لم تشرق الشمس إلاّ من وراء حجب ابتسامتها”. وتضيف “أحتاج الآن إلى لقاء صديق رافقني ساعة انكساري، وضمّني إليه كما تفعل الأرض للمطر. أحتاجه، وأنا أعدُّ الدقائق لأغادر كي أسلّمه دفتري، وما فيه من عطرٍ لماضينا، سوف أمكثُ حيثُ أنا إلى حين مرور عثمان”.

كتبت سماح رواية “حجرة البورا” بروح تقتربُ من سرديّة ألف ليلة وليلة، ذلك أنّه من خلال سيرة أديرا، وهي تروي مكابداتها في أخاديد ملتويّة، بلغة جميلة وشفافة، وحواريّة ذاتيّة جذّابة، تمنحُ قارئها حالة من الدّهشة، والانبهار، فيقلبُ الصفحة تلو الأخرى، مأخوذًا بسلاسة التعبير، وصناعة المشاهد الفاتنة. لكأنّها صفحة سقطت من ليالي شهرزاد، إنّما تتتليها نفسها، حتّى تأكّد لي أنّ كلّ النّص هو تحفة فنية متكاملة.

ومع ذلك، سأنتقي بعض الجمل العابرة، إمعانًا في الإعجاب بهندسة المعنى والمبنى. إذ عندما تتحدّث عن قيمة الحجر، وارتباطه بالإنسان، تكتب: “الحجر وحده الذي خّلدك أّيها الإنسان القديم، وجعل من قبرك منارة بدل الظلمة، تحدّث عنك، ورسّخ ما حفرت أناملك على جلده. نعم للحجر أيضا جلدٌ يحميه من لسعات الأزمنة”. وعندما تتحدّثُ كأنثى فقدت أشياء تتميّز بها، تقُول “سأحدثك عن الرقص الذي أكاد أنساه، والضحك الُذي نسيت طريقه. سأحدّثك عنّي، وأنا التي ما عادت تعرفُني! سأحدّثك عن حلمي، والضباب الذي يكسوه..”. وتضيفُ بمرارة “تعلمت الكذب على نفسي حتّى أمتلك القدرة على المشي حافية بأرض كسر عليها قلبي. قلبي ينزف، حطامه يخدش ّقدميّ، ومع ذلك ما زلت أمشي. ما من خيار لي، سأظل أمشي حتى آخر يوم في حياتي. ما عاد الربيع يفرحني، كل الفصول باتت ليلَ شتاءٍ طويل”. وحين تتحدّثُ أديرا عن نفسها تقُول سماح على لسانها: “عروسٌ أنا من طين.. من زجاج مكسور، تلدغني عقارب الساعة كلما امتلأت بي الأوقات. أنا من ماء يتجمّد عند كل شتاء، ثم تسيل أنهاري نحو الفناء. من الفقد يعشق الموت رحلته بين كتفيّ، أحمله كطفل كفيف حتى إذا وصل، التهم جميع غيماتي الماطرة. امرأة الكبريت أنا أشعل أساطير الحبّ لأبيت وحيدة كل ليلة”.

وتتجلّى سماح بني داود في حديثها عن البحر والغربة، حين تكتب في إفضاءةٍ لأديرا “انظري ّأ ّماه إلى ذلك الأفق البعيد، به غيمٌ لا يستطيع أن يمطر. جفّ ماؤه، تجعّد حلقه، وتحوّل إلى صحراء تتباهى بلونها الأحمر. انظري أّماه إلى هذا البحر، الذي عانقتُ موجه ليكرمني، فأغرقني بملحه، وصفعني بأمواجه. لم يعد البحر كريمًا كما في الأّول يا أّمي، زرقته نالت من بياضه، يبس الياسمين على خدوده. انظري أّماه إلى هذه البئر التي حفرناها سويا لتروينا، لقد شربتني. سأحدّثك؛ عنّي، وعن غربتي، ووحدتي مع بداية كلّ فجر”. وحين تُخرجُ مرارة الوحدة تكتب: “كئيّبة هي جدران غرفتي بلا أمّي، ولا أبي، ولا حتى زوجي الذي لم أحبه يومًا. كئيبة هي روحي؛ غريبة بلا وطن، لم يعد للحياة متّسع لي، وما عاد ّللأفق متّسع لوجعي. داخلي امرأة تئنّ، ولا أحد يسمعها. ها أنا أمشي وحيدة بطريق لا أعرف نهايتها، ولا ما ينتظرني بمنتصفها”.

وتألّقُ سماح في التعبير عن مشاعر المرأة المنكسرة، بقولها “ها قد أصبحت وحيدة، مجرّدة من روحي. لا شيء غير ظلمة تكسو أّيامي، تشابه الليل والنهار، وما عُدت أنتظر مرور أحدهم، وشوق كأنه كان غائبا لسنين. كم أنت طفلة أّيتها المرأة، لا تكبرين إطلاقا، تسعدك لمسة وقدوم آخر. كلّ الأوقات تتشابه؛ لا وقت يحملني، ولا وقت يبقيني، مسافرة خارج الأوقات، على قارعة الغياب أمكث متوسّدة عتبة الأفول الحادّة. ليس معي غير بقايا من طيفِ مُختار، أبتسم كلما لامستِ الذكرى سطح قلبي المثقوب. كغربالٍ بات هذا القلب ُيسقط الجميع لأظلّ وحيدة”. وتقُول في مقطعٍ آخر “أنّا امرأة من ماء لا تحرقني نار، ولا يهزمني موت، أمشي حافية بكل المواسم ليزهر اللوز من خطى شمسي، وتثمر الزياتين”. وعلى لسان مُختار الذي أحبّها بلا مُنتهى، تكتب: “أحُّبك أديرا، أّيتها المرأة التي أسِرتني، فأصبحت ملاذي الوحيد، ووطني المشتهى. فماذا لو لم أتمكّن من حملها (حجرة البورا)؟ ماذا لو هزمتني!؟”. وتختزلُ سماح في ثلاث كلماتٍ أنّ الأشياء التي تحدث أو تنكسر لن تعودَ كما كانت، لأنّ “النهر لا يعود للوراء”.

وفي مقطعٍ آخر تقول “نحن نشتهي المطر حين يطول الجفاف، ونشتهي الشمس حينما يشتدّ الصّقيع، ونشتهي فصول العام حين تغيب، وتغيب عنا أنوارها وخيراتها. هكذا أشتهيك الآن يا فاكهتي الطرية التي لا تغادر جنتي”.

وحين ترتقي بقيمة المحبّة والتسامح وإشاعة خطاب المشترك الانسانيّ، تكتب الروائيّة: “أن تكون إنسانا ليس صعبا مطلقا؛ فقط، تمكّن من حبّ الآخر، هبْ لنفسك شُرفة تجتمع فيها أنواع الورود جميعا، أحِبّ لغيرك ما تُحبّ نفسك. لا بأس أن تنظر للعالم بعين غيرك، وتضع لنفسك أمكنة مختلفة تلقي من خلالها نظرات مختلفة للعالم والأشياء. أن تكون إنسانا ليس صعبا إطلاقا؛ حين تتعّلم الاستماع إلى أصوات مختلفة، وتغّني أغاني تحكي غيرك من الناس. حين ترفع راية السلام عاليا بوجه صيّاد أراد كبت أحلامك، وسجن أفكارك المتعدّدة، فتتحدّث معه بكلّ الّلغات ليفهمك، حين تستوعب اختلاف الآخرين عنك عندها تكون إنسانا. ليس مستحيلا بتاتا؛ أن تضع للسانك ميزانا بكفتين على قدر فسحاتِ الحياة التي تتسع للجميع”.

لا أعرف كيف قفزت إلى ذهني صورة ساندريلاّ، القصّة الشعبيّة، التي انتصر فيها الحبّ والجمال على قُبح الظالمين. فسماح، التي نجحت في أسطرة شخصيّة أديرا، ولولا أنّها كشفت عنها في آخر صفحة، من الهوامش، ما كان لأحد أن يُنكر وجودها في القطّار، كونها حالة من النسيج الاجتماعي بتونس.. فسماح بهذا العمل المتميّز بفكرته وكتابته، شكّلت لنفسها داخل بنية الحركة الأدبية بتونس وخارج صورة ساندريلاّ الرواية الجديدة.. وأعتقدُ أنّ كثيرًا من النقاد، ولا أحسبني منهم، سيكتشفون ذلك. فهنيئا لسماح بني داود، المبدعة الجادة، بكسب رهان هذا التحدّي، وإضافة عمل جديد لرصيدها، وهي الشاعرة والفنانة التشكيليّة التي أحاطت نفسها ببيئة من الألوان والإيقاعات، فصار عاديا أن تكتب بمثل هذه الطاقة الخلاّقة. برافو سماح.. لابتكارك أديرا المتسامحة.

Discussion about this post