قلبُ الأم … !!!

حكايات في رمضان ( الحلقة 4 )

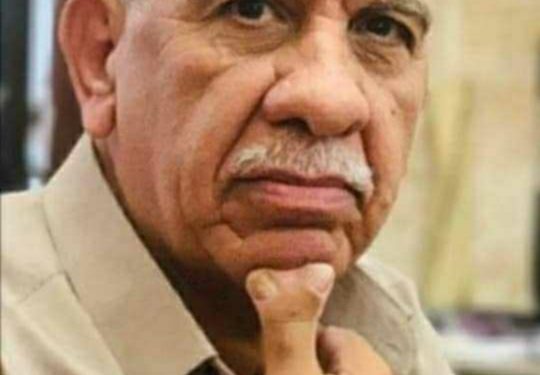

بقلم : زياد أبوصالح / فلسطين 🇵🇸

في غرفة صغيرة من بيت طيني يطلّ على حقول القرية، كانت الحاجة عائشة تتابع بعينين لم تفقدا بريقهما حركة العقرب في ساعة الحائط العتيقة. كانت تنتظر موعد زيارة يومي ثابت، لا تكاد الشمس تميل حتى تبدأ قلوبها الخمسة – أولادها – بالقدوم واحدا تلو الآخر، يملأون الدنيا ضجيجاً وحناناً. كانت تبتسم وهي تسمع أصوات سياراتهم تقترب، تلك السيارات التي اشتروها من عرق جبينهم وشقاء أياديهم.

نظرت إلى يديها المتشابكتين على حجرها، تذكرت كيف كانت تقبض بهما على مقبض الفأس والمحراث، وتدفع بهما مغزلها وإبرتها، وتحمل بهما صوف الأغنام وحزم القمح. كانت يديها لا تعرفان الكلل، لأن خمسة رجال وخمس نساء كانوا ينظرون إليها بانتظار غد أفضل. لقد صار كل واحد منهم عالماً في حد ذاته: مهندساً، وطبيباً، ومعلمة، وحداداً بارعاً. وكانت سعادتها العظمى أن ترى أحفادها يلعبون في فناء الدار ذاته الذي ربت فيه أطفالها.

لم تكن تشتكي من كرسيها المتحرك، فقد حوله أولادها إلى عرش من الرعاية. يتناوبون على حمله، وعلى إطعامها بيدين رقيقتين، وعلى سرد حكايا اليوم. كانت تشعر بأنها الأغنى في القرية كلها .

في ذلك اليوم، انقطع الروتين. لم تأتِ أصوات السيارات مبتسمة. دخل البيت الابن الأكبر، وجهه شاحب، وكلمته مختنقة: “عمر… سقط من السقف، في ورشة البناء”. لم يكن هناك المزيد من التفاصيل. فقط كلمة “سقط” ترددت في أذنيها كرنين جرس مكسور.

لم تنفجر في بكاء. تحجرت عيناها للحظة، ثم قال صوتها بحزم لا يليق بجسدها الواهن: “خذوني إليه.” احتجوا: المستشفى بعيد، حالتك لا تسمح… لكن نظرة واحدة من عينيها الغائرتين كانت كفيلة بإنهاء كل جدال. حملوها بكل رقة إلى السيارة، ووضعوا كرسيها المتحرك في الصندوق .

في أروقة المستشفى البيضاء، حيث رائحة المعقمات تختلط بروائح الخوف والأمل، دُفعت عائشة على عجل. كانت عيناها تلتقطان كل شيء بقلق الثكلى. حتى وصلت إلى السرير حيث كان يرقد عمر، مغمى عليه، محاطاً بآلات تطن كأنها تردد أنفاساً مستعارة.

هنا.. هنا فقط انهار السد. زحفت بكرسيها حتى لامست حافة السرير. لمست الشراشف البيضاء بيد مرتجفة، ثم ألصقت وجهها بها، تبحث عن عبق ابنها بين ثنايا القماش المعقم. انطلقت منها صرخة مكتومة، خارجة من أعماق الدهر: “يمه يا حبيبي.. يمه يا حبيبي “. تكررت العبارة، همسة، ثم نشيجاً، ثم دعاءً. تحول الدهليز إلى مسرح صامت لهذه الدراما الأمومية الخالصة. توقف الممرضون، ومسحت ممرضة دمعتها، وتذكر كل حاضر أمه، حيةً كانت أم راحلة .

عندما حضر الممرضان لدفع السرير إلى غرفة العمليات، تمسكت هي بحافته من طرفها المقابل. لم يجرؤ أحد على منعها. سارت موكبة غريبة: سرير المريض، والحاجة عائشة على الكرسي المتحرك يدفعها ابنها ، وإخوته وأخواته من حولهم كحرس شرف. كانت عيناها لا تفارقان وجه ابنها الشاحب، وشفتاهم تهمسان بالدعاء .

باب غرفة العمليات ذلك الباب النحاسي الثقيل، أصبح حدها العالم. ظلت ساعات طويلة، شاخصة نحوه، كتمثال صبر منحوت من وجع وأمل. كانت تهمس بين الحين والآخر: “ربّي سلم.. ربّي سلم”. حتى انفتح الباب، وخرج الطبيب مبتسماً. “نجحت العملية، الحمد لله”.

انحنت رأسها شكراً لله، ثم التفتت إلى ابنها الذي بجانبها، ودست يدها في صدرها، وأخرجت منديلاً مربوطاً بعناية. فتحته، وكان فيه بعض النقود. “روح اشتري شوكولاته للدكاترة.. حلوان نجاة عمر”. رفض أخذ مالها، لكن إصرارها كان أقوى. أصرت أن تقدم الحلوى بيدها هي، وأن تشكر كل طبيب بنظرتها الدافئة المثقلة بالامتنان .

لم تترك المستشفى. بقيت حتى أفاق عمر من تأثير البنج. وكان أول ما نطق به، في غمرة الألم والارتباك، هو: “يمه.. يمه..”. كأنه طفل صغير. ولم يكن صوتها الذي رد من خلف الستار ليختلف عن صوتها قبل أربعين عاماً: “نعم يمه.. أنا هنا يمه”. أشارت إلى أولادها ليحملوها قريباً منه. انحنت فوقه، وقبلت جبينه المتعرق قبلة طويلة، اختلست معها كل أوجاعه، ومنحته في المقابل جرعة من حنانها الذي لا ينضب.

في اليوم الذي سمح له فيه بالخروج، كانت أجمل رحلة في حياتها. عادت بجانبه في المقعد الخلفي للسيارة، تمسك بيده وتنظر من النافذة كأنها ترى القرى والحقول للمرة الأولى. قبل وصولهم إلى بيتهم، طلبت من ابنها أن يحيد قليلاً نحو السوق. وأعطته نقوداً أخرى من “كنزها” الخاص: “اشترِ أكياس حلوى فاخرة.. كثر منها”.

عندما وصلوا، كان الجيران والأحباء ينتظرون كالعادة. لكنها اليوم لم تكتفِ بالترحيب. أمرت أن توضع أكياس الحلوى أمامها على الكرسي. ثم بدأت، بيدين تعودتا على العطاء، تلتقط الحلويات وتنثرها على رؤوس الأحفاد والجيران، كالمطر. ضحكات وفرحة عارمة. كانت تقول لكل من يسأل: “هذا حلوان.. حلوان خروج عمر من بيت الألم”.

دخلت البيت في المساء، منهكة الجسد، منتشرة الروح. نظرت إلى سريرها ثم إلى صور أولادها على الجدار. أطفأت المصباح. وفي الظلام، كانت تسمع أقدام أحفادها تهرول في الفناء، وهم يلتقطون ما تبقى من قطع الحلوى الملونة. ابتسمت. لقد عادت الدائرة لتكتمل: العطاء، واللقاء، والحياة. نامت ليلتها.. وكان نومها عميقاً، هادئاً، كأنه أول راحة حقيقية تأخذها بعد سبعين عاماً من الكدح. لأنها أدركت، في قرارة نفسها، أن أفضل ما تزرعه الأم في هذه الدنيا، هو قلبٌ يعرف كيف يحب، وكيف ينتظر ، وكيف يشفي .